Flechten

Eichenflechte (Flavoparmelia caperata)

Die Flechte wurde von B. Miggel Anfang April 2024 in einem Eichen-, Buchen-, Hainbuchenbiotop bei Straubenhardt-Langenalb gefunden. Sie wuchs auf der Rinde einer Eiche und hatte die gewaltigen Ausmaße von 30 x 15 cm. Man erkennt die Flechtenart daran, dass sie gerne an Eiche wächst und an ihrer verwaschen grüngelben Farbe:

Bei einer Nahaufnahme erkennt man im Mittelbereich viele fleckartige Bereiche mit ungleichmäßigem Umriss (Flecksorale), die staubförmige Körnchen (Soredien) abgeben, welche vom Wind verfrachtet werden und der ungeschlechtlichen Vermehrung dienen:

Verwechslungsmöglichkeiten:

Die Sulkatflechte (Parmelia sulkata) sieht ähnlich aus, ist aber grau gefärbt.

Weitergehende Literatur:

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 70.

· https://fundkorb.de/pilze/flavoparmelia-caperata-eichenflechte

Pflaumenflechte (Evernia prunastri)

Die auch unter dem Namen „Eichenmoos“ bekannte Pflaumenflechte (Evernia prunastri) wächst an Orten mit sehr reiner Luft. Dort finden wir diese gelbgrüne Strauchflechte mit weißer Unterseite an Laubbäumen mit saurer Rinde wie Eichen, Ahorn, Eschen, Linden, gerne an lichtreichen Standorten. B. Miggel fand die Flechte im Frühjahr 2024 an einer Eiche in einem Eichen-, Buchen-, Hainbuchen-Biotop bei Langenalb.

Unter der Lupe erkennt man an den Rändern und auf der Unterseite der bandartigen Abschnitte zahlreiche rundliche Auswüchse (Flecksorale), die staubförmige Körnchen (Soredien) abgeben. Diese werden vom Wind verbreitet und dienen der ungeschlechtlichen Vermehrung:

Verwechslungsmöglichkeiten:

Die Gabelflechte (Pseudevernia prunastri) sieht ähnlich aus, ist aber rein grau, ohne Gelbton, gefärbt.

Weitergehende Literatur:

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 35.

· https://fundkorb.de/pilze/evernia-prunastri-pflaumenflechte

Schriftflechte (Graphis scripta)

Die Schriftflechte (Graphis scripta), könnte man auch „Runenflechte“ nennen, wie sich unschwer an den Bildern erkennen lässt. Es handelt es sich um eine weit verbreitete, häufige und schon mit bloßem Auge erkennbare Krustenflechte. Sie wächst auf glatten Rinden von Laubbäumen und Weißtannen und bevorzugt dabei Hain- und Rotbuchen sowie Eschen und Haselsträucher in luftfeuchten Lagen:

Der Flechtenkörper (das Lager, der Thallus) ist weißlich, hellgrau bis grünlichgrau, sehr dünn, glatt und dem Substrat dicht anliegend. Die Fruchtkörper (Apothecien) sind schwarz, schmal und lang, strichförmig, gebogen, geschlängelt, auch ein- oder mehrfach verzweigt und haben Abmessungen von bis zu 3 x 0,4 mm. Sie sind in den Thallus eingesenkt und besitzen erhabene Ränder:

Ähnliche Flechtenarten

· Die Schriftflechte ist nahezu unverwechselbar. Wer sie einmal gesehen hat, wird sie jederzeit wiedererkennen.

· Allenfalls kann man sie mit der Schwarzen Zeichenflechte (Opegrapha atra) verwechsen, die aber viel kleinere, stärker verzweigte, oft sternförmige Fruchtkörper bildet.

Literatur

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 152.

Internet

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Graphis_scripta

2. https://fundkorb.de/pilze/graphis-scripta-schriftflechte

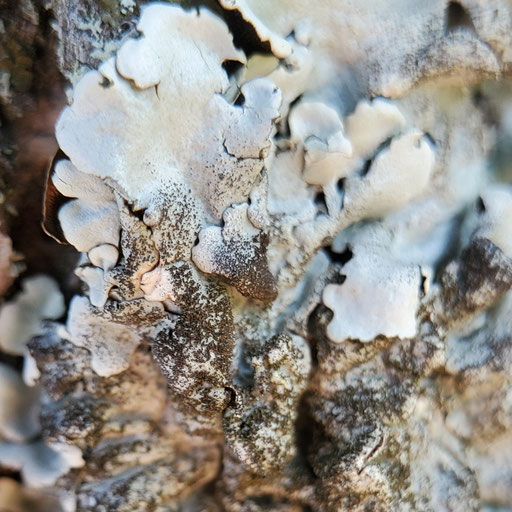

Lindenflechte (Parmelia tiliacea)

Will man die Lindenflechte (Parmelia tiliacea) finden, sollte man die Stämme alter, gesunder Linden inspizieren. Dort fühlt sich diese hellgraue Blattflechte am wohlsten. Auch andere Laubbäume mit nährstoffreicher Rinde, wie Eschen und Ahorn, werden besiedelt. Den Fund machte B. Miggel auf der Rinde einer großen Linde bei Neuenbürg-Arnbach:

Die Lindenflechte bildet rosettenartige Flechtenkörper (Thalli), die Durchmesser mehr als 10 cm erreichen können und gerne zu mehreren zusammenwachsen. Die Läppchen (Loben) sind hellgrau, matt, glatt und am Ende abgerundet. Im Mittelbereich älterer Thalli entsteht ein grünlichbrauner Bereich mit sogen. Isidien. Das sind geschlossene, berindete Körperchen, die abfallen und der ungeschlechtlichen Vermehrung dienen:

Sehr selten findet man bei der Lindenflechte auch Becher (Apothecien). In denen bilden sich kleine Schläuche (Asci), die wiederum Sporen ausbilden. Die Sporen dienen, genau wie bei den Pilzen, der geschlechtlichen Vermehrung. Im folgenden Bild sieht man zahllose, stiftförmige Isidien mit rundlichem Ende sowie ein Apothecium:

Ähnliche Flechtenarten

· Bei der sehr ähnlichen Sulkatflechte (Parmelia sulcata) sind die Lobenenden nicht abgerundet, sondern angedeutig eckig, wie mit einer Schere abgeschnitten. Auch hat sie keine Isidien, sondern stattdessen feine weiße, oft netzartige Linien (Pseudocyphellen), in denen sich feine staubartige Partikel (Soredien) entwickeln, die vom Wind zwecks ungeschlechtlichen Vermehrung weggetragen werden.

Literatur

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 74.

Internet (abgerufen am 22.3.2024)

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Parmelina_tiliacea

2. https://fundkorb.de/pilze/parmelina-tiliacea-linden-sch%C3%BCsselflechte

Gabelflechte (Pseudevernia prunastri)

Die Gabelflechte (Pseudevernia furfuracea), eine häufige Strauchflechte, wächst auf der Rinde verschiedener Bäume mit saurer Rinde (Nadelbäume, Buche, Eberesche, Eiche). Nach einem ausgiebigen Regen oder bei windigem Wetter liegen die Flechten oft massenhaft auf dem Waldboden. Den hier beschriebene Fund machte B. Miggel im Frühjahr 2024 in einem Kiefernforst bei Oberreichenbach auf feuchtem, saurem Boden auf etwa 720 Metern N.N.

Der gesamte Flechtenkörper (Thallus) dieser Strauchflechte ist an einer einzigen Stelle am Ast angewachsen und besteht aus bandartigen, geweihartig verzweigten Abschnitten. die Thallus-Unterseite ist schwarz:

Die Oberseite älterer Flechtenäste ist mit unzähligen stiftförmigen, berindeten Körperchen (Isidien) besiedelt, die sich ablösen und vom Wind zur vegetativen Vermehrung fortgetragen werden:

Ähnliche Flechtenarten

• Die Pflaumenflechte (Evernia prunastri) ist oberseits gelbgrün, unterseits weiß.

• Die sehr seltene Gefranste Wimpernflechte (Anaptichia ciliaris) ist fein behaart.

Literatur

• WIRTH, V. & DÜLL, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 36.

• https://fundkorb.de/pilze/pseudevernia-furfuracea-gabelflechte

Silbrige Kuchenflechte (Lecanora argentata)

Fachbegriffe und Abkürzungen siehe unten bei „Erläuterungen“.

Einführung, Lebensweise und Verbreitung

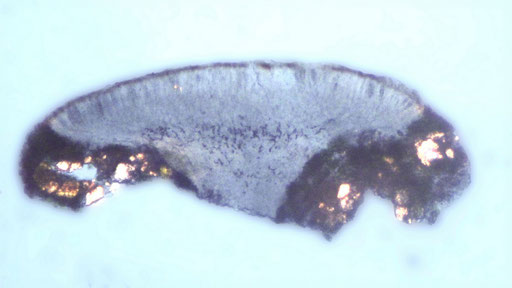

Schaut man sich in einem Wäldchen einmal die Rinde einer Hainbuche genauer an, am besten mit Hilfe einer Lupe, so wird man neben vielen anderen Flechten vielleicht auch eine hübsche Krustenflechte, die Silbrige Kuchenflechte (Lecanora argentata), entdecken. Sie findet sich auf der Rinde von Laubbäumen, bespielsweise der von Hainbuchen, Eschen, Ahorn, Pappeln, und ist an ihren dichtstehenden, rotbraunen Bechern (Apothecien) mit weißlichem Rand und dem weißlichen Lager (Schicht unterhalb der Becher) gut erkennbar. B. Miggel fand sie auf der Rinde einer Hainbuche in einem Eichen-, Buchen-, Hainbuchen-Biotop nahe dem Gewerbegebiet Ittersbach:

Ein wichtiges Merkmal dieser Art sind die großen Kristalle im Becherrandbereich. Wenn man einen dünnen Längsschnitt durch einen Becher anfertigt und unter dem Mikroskop in polarisiertem Licht betrachtet, erscheinen diese Kristalle als große, hellleuchtende Bereiche:

Ähnliche Flechtenarten (nach Wirth & Düll 2000)

· Bei der Trügerischen Kuchenflechte (Lecanora allophana) ist der Apothecienrand wellig verbogen, und der Apothecienrand enthält kleine Kristalle.

· Bei der Hellen Kuchenflechte (Lecanora chlarotera) ist die Apothecienscheibe nicht rotbraun, sondern hell- bis schmutzigbraun, und der Apothecienrand enthält – zusätzlich zu großen - auch kleine Kristalle.

Literatur

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 161.

· https://fundkorb.de/pilze/lecanora-argentata-silbrige-kuchenflechte

Sulkatflechte (Parmelia sulcata)

Einführung, Lebensweise und Verbreitung

B. Miggel fand mehrere Flechtenkörper (Lager, Thalli) dieser häufigen und weit verbreiteten Art auf der Rinde eines freistehenden Mehlbeerbaumes in einem feuchten Kiefernwaldes im Nordschwarzwald auf 720 Meter N.N. Die an lichten Stellen auf Laubholzrinde und manchmal auch auf Gestein wachsende, graue Blattflechte erkennt man vor allem an den auffälligen, weißen, Netzadern (Pseudocyphellen) und den wie mit einer Schere wie abgeschnitten wirkenden Enden der Läppchen (Loben):

Die Thalli der Sulkatflechte sind grau oder grünlichgrau, im Durchmesser bis 80 mm, mit flachen, bis 5 mm breiten Lappen. Die Pseudocyphellen brechen bei alten Thalli auf und entlassen staubartige Körnchen (Soredien), die vom Wind weggetragen werden und der ungeschlechtlichen Vermehrung dienen. Auch an den Lobenrändern bilden sich Soredien. Sehr selten kommen Becher (Apothecien) vor. In ihnen entwickeln sich Sporen für die geschlechtliche Vermehrung:

Ähnliche Flechtenarten

· Die Felsen-Schüsselflechte (Parmelia saxatilis) sieht ähnlich aus und bildet ebenfalls ein Pseudocyphellennetz. Die Lobenenden sind rundlich, nicht eckig, und aus dem Netz entwickeln sich keine Soredien, sondern sogen. „Isidien“. Das sind kleine, berindete, zylinderförmige Vermehrungsorgane.

· Die Lindenflechte (Parmelia tiliacea) besitzt hellgraue, an den Enden abgerundete (nicht eckige) Loben. Die Flechte bildet kein Pseudocyphellennetz aus, sondern im mittleren Thallusbereich dunkel grünlichbraune, zylindrische Isidien.

Literatur

· WIRTH, V. & DÜLL, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 73.

· https://fundkorb.de/pilze/parmelia-sulcata-sulkatflechte

Verzierte Hundsflechte (Peltigera praetextata)

Bei der Verzierten Hundsflechte (Peltigera praetextata) handelt es sich um eine häufige, weit verbreitete Blattflechte, die man an feuchten Kalk- und Silikanfelsen, aber auch auf feuchter Erde, Moos oder bemoosten Stämmen findet. Den hier vorgestellten Fund machte B. Miggel an einer feuchten, stundenweise besonnten Buntsandsteinmauer inmitten von Gemeinem Schlafmoos (Hypnum cupressiforme):

Eine sehr groß werdende, großlappige Blattflechte mit Thallus-Durchmessern bis 25 cm und Farben in grau, grüngrau, warm mittelbraun bis dunkelbraun. Die breiten Blätter (Loben) sehen im trockenen Zustand an den Enden wie hell bereift aus, was auf die feinfilzige Oberfläche zurückzuführen ist. Dort, wo Lobenenden aufwärts steigen, bilden sie sattelförmige „Becher“ (Apothecien) mit brauner Scheibe. In ihnen bilden sich Sporen für die geschlechtliche Vermehrung. Da die Apothecien dabei ganz leicht schräg schräg geneigt sind, sieht man von oben aus meist nur ihre helle Rückseite. An den Rändern und Rissen alter Loben bilden sich Reihen und Gruppen flacher, spatelförmige Isidien (berindete Vermehrungsorgane), die abfallen und der ungeschlechtlichen Vermehrung dienen:

Literatur

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 111.

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

· https://de.wikipedia.org/wiki/Peltigera_praetextata

Helm-Schwielenflechte (Physcia adscendens)

Die Helm-Schwielenflechte (Physcia orbicularis) ist eine kleine, häufige Blattflechte, die wir außer an nährstoffreichen Rinden von Laubgehölzen auch an Kalkstein und anthropogenen Substraten, wie Mauern, verbautem Holz, Metall … finden. Typisch sind die kuppelartig/helmartig aufgebogenen Enden der Läppchen (Loben) sowie die zahlreichen Wimpern (Cilien). Wir fanden die Flechte im Frühjahr 2024 sehr zahlreich an Hainbuchen (Gebüsch) und Apfelbäumen auf einer Streuobstwiese bei Karlsbad-Spielberg:

Die kleinen Flechtenkörper (Lager, Thalli) sind grünlich, grau oder weißlich und wachsen rosettig, bei einem Durchmesser von bis zu 30 mm. Oft wachsen mehrere Thalli ineinander und können so größere Flächen überziehen. Die bis 1 mm breiten Loben sind aufsteigend und enden in einer kuppelartigen/helmartigen Aufwölbung. Die Unterseite der Aufwölbung ist pulverig (sorediös), weshalb man von „Helmsoralen“ spricht. Die Lobenränder sind mit zahlreichen weißen bis schwärzlichen Cilien versehen. Becher (Apothecien) sind selten zu finden.

Das folgende, eindrucksvolle Foto verdanke ich Norbert Kühnberger:

Ähnliche Flechtenarten

· Die Zarte Schwielenflechte (Physcia tenella) ist sehr ähnlich. Sie besitzt flache bis aufsteigende Lobenenden, aber nicht mit Helmsoralen, sondern mit „Lippensoralen“, die wie breite Lippen aussehen. Beide Arten wachsen oft nebeneinander oder sogar durcheinander.

· Andere graue Physcia-Arten besitzen keine Cilien.

Literatur

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 83.

· https://de.wikipedia.org/wiki/Physcia_adscendens

· https://fundkorb.de/pilze/physcia-adscendens-helm-schwielenflechte

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

Borken-Schwefelflechte (Chrysothrix candelaris)

Eine in Deutschland weit verbreitete, aber überall seltene Flechte, die Borken-Schwefelflechte (Chrysothrix candelaris). Am Fundort fällt sie schon von Weitem durch ihre leuchtend schwefelgelbe Farbe auf und wirkt wie ein gelber Farbanstrich. Sie wächst vornehmlich in feuchten Wäldern auf der Rinde oder in Borkenenrissen alter Eichen, Tannen oder Kiefern. Der Fund stammt vom Frühjahr 2024 aus einem feuchten Kiefernforst im Nordschwarzwald auf 720 Meter N.N.:

Chrysothrix candelaris gehört zu den Krustenflechten, und hier wiederum zu den „Leprösen Flechten“. Das oft sehr ausgedehnte Lager ist gänzlich pulverig aufgelöst und besteht durchgehend aus winzigen, fast kugeligen, intensiv gelben, schwefelgelben bis grüngelben Körnchen (Soredien). Becher (Apothecien) sind, zumindest für Deutschland, nicht bekannt. Die Vermehrung geschieht daher rein ungeschlechtlich, indem Teile des Lagers vom Wind verweht werden:

Ähnliche Flechtenarten

· Der Gelbe Schönfleck (Flavoplaca citrina) sieht ähnlich aus, wächst aber nicht an Bäumen, sondern an kalkreichem Gestein, z.B. an Betonmauern.

Literatur

· Wirth, V. (1995): Die Flechten Baden-Württembergs, 2. Aufl., 1006 S.; Ulmer, Stuttgart: 291-292.

· https://fundkorb.de/pilze/chrysothrix-candelaris-borken-schwefelflechte

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

Blaugraue Tartschenflechte (Plasmatia glauca)

Die Blaugraue Tartschenflechte (Plasmatia glauca) wächst auf der Rinde verschiedener Laub- und Nadelbäume mit saurer, nährstoffarmer Rinde, oft hoch oben im Kronenbereich; auch auf saurem Gestein gedeiht die Art. Man findet diese sehr häufige, weit verbreitete Blattflechte oft an am Boden liegenden Zweigen, wenn man nach einem Unwetter einen Bergnadelwald betritt. Den hier beschriebenen Fund machte B. Miggel im April 2024 im Nordschwarzwald in einem Kiefernforst auf feuchten, sauren Boden in etwa 720 Metern NN.

Der Flechtenkörper (Lager, Thallus) wird bis 15 cm breit, ist unregelmäßig blattartig, mit dünnen, bis 2 cm breiten, gewellten und randlich krausen Läppchen (Loben), Der Rand älterer Thalli ist mit korallenartigen Isidien (ungeschlechtlichen Sprossorganen) besetzt. Insgesamt vermittelt die Flechte ein krauses Aussehen, erinnert an Friseesalat. Die Oberseite ist meist bläulichgrün, aber auch grünlich, gelblichgrün, graugrün, grau oder bräunlich; die Unterseite weißlich bis creme bis braun, meist mit schwarzen Zonen. Schwarze Haftfasern (Rhizine) werden nur vereinzelt ausgebildet.

Ähnliche Flechtenarten (nach Wirth & Düll 2000)

· Die Olivgrüne Tartschenflechte (Cetraria chlorophylla) besitzt ähnlich krause Loben, doch ist ihre Farbe olivgrün, und die Thallus-Unterseite stets komplett hell, niemals irgendwo schwarz.

Literatur

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 143.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 80.

· Wirth, V. & Kirschbaum, U. (2024): Die Flechten Mitteleuropas: 118-119.

· https://de.wikipedia.org/wiki/Platismatia_glauca

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

· https://fundkorb.de/pilze/platismatia-glauca-blaugraue-tartschenflechte

Trompeten-Becherflechte (Cladonia fimbriata)

Zu den leicht kenntlichen Becherflechten-Arten gehört die häufige, braunfrüchtige Trompeten-Becherflechte (Cladonia fimbriata). Man erkennt sie am schlanken, gleichmäßigen Wuchs, der hellen, graugrünen Farbe und daran, dass auf den Bechern die Früchte (Apothecien) meist fehlen. Sie wächst auf saurem, sandigem Boden, vermorschtem Holz oder an der Basis von Baumstämmen. Wir fanden die Population im April 2024 an einer Straßenböschung bei Hornberg im Mittleren Schwarzwald:

Becherflechten bestehen im Allgem. aus grundständigen Blättchen (Grundschuppen) und Stielen (Podetien). Auf den Podetien befinden sich bei vielen Arten Becher, die manchmal Früchte (Apothecien) tragen. Auf den Bechern einiger Arten bilden sich außerdem punktförmige Vermehrungsorgane (Pyknidien). Bei Cladonia fimbriata sind die Grundschuppen nur bis 1 mm groß. Die Podetien sind grünlich, schlank, fein bemehlt (sorediös) und besitzen bis 5 mm breite, pokalförmige, sorediöse Becher:

Die Becher tragen nur sehr selten Apothecien. Viel häufiger kommen braune Pyknidien vor, mitunter auf dünnen Stielchen:

Ähnliche Flechtenarten

· Die Echte Becherflechte (Cladonia pyxidata) und die Grünliche Becherflechte (Cladonia chlorophaea) sehen der hier beschriebenen Flechte ähnlich, doch sind ihre Podetien gedrungener im Wuchs, und ihre Oberfläche ist nicht mehlig-sorediös, sondern körnig, warzig oder schollig.

Literatur

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 57.

· Wirth, V. & Kirschbaum, U. (2024): Die Flechten Mitteleuropas: 50.

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

· https://fundkorb.de/pilze/cladonia-fimbriata-trompeten-becherflechte

Jeckers Punktflechte (Punctelia jeckeri)

Die hier vorgestellte Jeckers Punktflechte Punctelia jeckeri fanden wir im Frühjahr 2024 an einem Apfelbaumstamm auf einer Streuobstwiese bei Karlsbad-Spielberg in Baden-Württemberg. Sie bildete eine eindrucksvolle Rosette von 30 mm Durchmesser. Man findet die Art generell auf der Rinde von Laubbäumen.

Wir haben hier eine graue bis grünlichgraue Blattflechte mit relativ großen Lappen (Loben). Die Lager (Thalli) bestehen aus bis zu 50 mm breiten Rosetten. Die Loben sind bis 7 mm breit, an den Rändern gewellt, aufsteigend und ganz am Rande bräunlich. Aus punktförmigen, weißen Aufbrüchen (Pseudocyphellen) entwickeln sich kreisförmige und kurzstrichförmige Sorale und an den Lobenrändern zusätzlich Bortensorale. Hieraus entwickeln sich staubförmige Körnchen (Soredien), die der Wind wegträgt und die damit der vegetativen Vermehrung dienen. Die Loben-Unterseite ist hellbräunlich und mit Haftfasern (Rhizinen) besetzt, wobei der Rand rhizinenfrei bleibt.

Ähnliche, sorediöse Flechtenarten

· Die Gefleckte Punktflechte (Punctelia subrudecta) ist rein grau, auch an den Lobenenden, und besitzt keine Bortensorale.

· Borrers Punktflechte (Punctelia borreri) besitzt sehr breite, dem Substrat anliegende, an den Enden regelmäßig gerundete Loben ohne bräunlichen Rand.

· Die Furchen-Schüsselflechte (Parmelia sulcata) besitzt ein netzigiges Pseudocyphellennetz.

Literatur

· Wirth, V. & Kirschbaum, U. (2024): Die Flechten Mitteleuropas: 50.

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 147 - 148

· https://fundkorb.de/pilze/punctelia-jeckeri-jeckers-punktflechte

· https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Punctelia_jeckeri_-_Jeckers_Punktflechte_-_01.jpg

Gewöhnliche Porenflechte (Pertusaria pertusa)

Die hier beschriebene Gewöhnliche Porenflechte Pertusaria pertusa fand B. Miggel im nördl.

Schwarzwaldrandgebiet im Biotop „Hasenschlag“ bei Karlsbad auf der glatten Rinde einer Hainbuche. Dort drängten sich dicht an dicht viele Thalli unterschiedlicher Krustenflechten (Lecanora

argentata, Graphis scripts etc.). Unsere Art wächst gemäß der Fachliteratur auf der Rinde aller Arten von Bäumen, insbesondere auf Rot- und Hainbuchen, Ahorn und Eichen, sogar auf

Silikatgestein.

Vielen Dank an Norbert Kühnberger für das folgende Bild.

Das Lager (Thallus) ist grau bis grünlichgrau und mit knollenähnlichen, lagerfarbenen Fruchtwarzen übersät. Diese Warzen ähneln kleinen, leicht abgeplattete Kartoffeln und besitzen jeweils bis zu zehn eingesenkte Becher (Apothecien), von denen man nur die winzigen Öffnungen (Ostiolen) sieht. In den Schläuchen (Asci) der Apothecien befinden sich jeweils zwei sehr große, sehr dickwandige Sporen.

Ähnliche Flechtenarten (nach Kirschbaum & Wirth 2010)

· Die Glatte Porenflechte (Pertusaria leioplaca) besitzt gleichmäßig runde Fruchtwarzen mit jeweils nur 1, selten 2 Apothecien. Die Sporen sind zu 4-6 im Ascus.

Literatur

· Kirschbaum, U. & Wirth, V. (2010): Flechten erkennen – Umwelt bewerten: 144.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 155.

· Wirth, V. & Kirschbaum, U. (2024): Die Flechten Mitteleuropas: 138.

· https://fundkorb.de/pilze/pertusaria-pertusa-gew%C3%B6hnliche-porenflechte

Essigflechte (Pleurosticta acetabulum)

Bei der Essigflechte (Pleurosticta acetabulum) handelt es sich um eine Blattflechte, die uns erst bei Anfeuchten ihre leuchtend olivgrüne Farbe präsentiert; im trockenen Zustand ist sie unscheinbar dunkelgrau. Sie besitzt meist zahlreiche, große Apothecien. Als Substrat dient die basenreiche Rinde freistehender Laubbäume, wie z.B. von Apfel- oder Birnbäumen, Eschen, Linden, Pappeln. Den hier dargestellten Fund machten wir an alten Apfel- und Birnbäumen auf einer Streuobstwiese bei Karlsbad-Spielberg.

Die Flechtenkörper (Lager, Thalli) zeigen sich im trockenen Zustand als wenig auffällig düstere, matt graue, grüne, grau-, bräunlich-, bläulich- oder olivgrüne Rosetten. Besprüht man sie mit Wasser, werden die Lager sofort heller, glänzend und farbintensiv, oft grasgrün oder froschgrün. Die Thalli haben einen Durchmesser von bis zu 15 cm. Ihre Blätter (Loben) sind groß und bis 10 mm breit. Becher (Apothecien) sind auf fast jedem Thallus zahlreich vorhanden. Sie sind schüsselförmig, bis 25 mm Durchmesser breit und besitzen einen fein gekerbten Rand. Die Farbe der Apothecienscheibe ist nach eigenen Beobachtungen vom Feuchtigkeitszustand abhängig: trocken braun, angefeuchtet grün. Vegetative Vermehrungsorgane wie Sorale oder Isidien besitzt die Art nicht.

Ähnliche Flechtenarten (nach Kirschbaum & Wirth 2010)

· Wenn man auf den im feuchten Zustand auffallend oliv- bis bläulichgrünen oder grasgrünen, isidien- und soredienfreien Thallus und die zahlreichen Apothecien achtet, ist eine Verwechslung mit anderen Blattflechten nahezu ausgeschlossen.

Literatur

· Kirschbaum, U. & Wirth, V. (2010): Flechten erkennen – Umwelt bewerten: 161.

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 144.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 69.

· https://fundkorb.de/pilze/pleurosticta-acetabulum-essigflechte

· https://de.wikipedia.org/wiki/Pleurosticta_acetabulum

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

Gold-Braunflechte (Melanelixia subaurifera)

Die hier vorgestellten Gold-Braunflechte (Melanelixia subaurifera) wirkt im trockenen Zustand eher düster und farblos, oft noch unscheinbarer, als dies das erste Bild zeigt. Erst angefeuchtet zeigt sie ihren eindrucksvollen „Goldton“ (zweites Bild). Sie ist eine Flechte montaner Lagen und besiedelt einzeln stehende Laubbäume wie Weiden, Birnbäume, Alleebäume. Wir fanden die Art auf einer Streuobstwiese bei Karlsbad-Spielberg auf der Rinde freistehender Apfelbäume.

Wir haben eine mittelgroße, gerne rosettig wachsende Blattflechte mit bis zu 50 mm im Durchmesser vor uns. Die Farbe ist im trockenen Zustand dunkelbraun, oft mit Grünstich, angefeuchtet wesentlich heller, etwa olivgelb, mit glänzenden Blättchen (Loben). Diese werden bis 5 mm breit und liegen dem Substrat mehr oder weniger dicht an. Außen besteht der Thallus vorwiegend aus Loben, weiter innen haben wir einen Bereich, der dicht mit vegetativen Vermehrungsorganen, nämlich isidiösen bis sorediösen Wärzchen, belegt ist:

Ähnliche Flechtenarten (nach Wirth & Düll 2000)

· Die Bereifte Braunflechte (Melanelixia subargentifera) besitzt vergleichbare Größe und Färbung. Doch sind bei ihr die Loben an den Thallus-Rändern aufsteigend und sehr fein behaart.

· Die Samtige Braunflechte (Melanelixia glabratula) besitzt echte Isidien und ist nicht sorediös.

Literatur

· Kirschbaum, U. & Wirth, V. (2010): Flechten erkennen – Umwelt bewerten: 123.

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 116.

· Wirth, V. & Kirschbaum, U. (2024): Die Flechten Mitteleuropas: 37.

· https://fundkorb.de/pilze/melanelixia-subaurifera-gold-braunflechte

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

Graugrüne Staubflechte (Gruppe um Lepraria jackii und L. incana)

Heute möchte ich den Fund einer Staubflechte vorstellen. Bei den Staubflechten oder „leprösen Flechten“ handelt es sich um sterile, pulverig-mehlige Krustenflechten, die aus feinen, kompakten bis wattig begrenzten Körnchen bestehen. Die gefundene, graugrüne Flechte wuchs am unteren Stammbereich einer alten Waldkiefer und wurde im April 2024 in einem Mischwald bei Straubenhardt-Ottenhausen in 350 Meter NN gemacht. Es handelt sich um eine Art innerhalb der Gruppe um Jacks Staubflechte (Lepraria jackii) und Gewöhnliche Staubflechte (L. incana):

Die Flechte besaß keine feste Begrenzung und dehnte sich in vertikaler Richtung über etwa 20 cm aus. Farblich war sie im trockenen Zustand grünlichgrau, feucht eher gräulichgrün bis bläulichgrün. Er bestand aus wattigen Körnchen (Soredien) mit einem Durchmesser von 50 µm im Mittel. Bei starker Vergrößerung ist zu erkennen, dass aus den Körnchen zahlreiche Hyphen austreten:

Notiz

· Viele der Lepraria-Arten sind nur unter Zuhilfenahme der Dünnschicht-Chromatografie (DC), engl. Thin-layer chromatograohy (TLC), exakt bestimmbar. Ohne TLC gelangt man lediglich zu einer Artengruppe (Pers. Mittlg. Dr. Oliver Dürhammer). Diese Unsicherheit trifft auch auf den hier beschriebenen Fund zu.

Literatur

· John, V. et al. (2016): Aktuelle Daten zu den Flechtenbiota II. Botryolepraria und Lepraria: 295-296.

· Wirth, V. (1995): Die Flechten Baden-Württembergs, 2. Aufl., 1006 S.; Ulmer, Stuttgart: 538-539, 541.

· Wirth, V. et al. (2013): Die Flechten Deutschlands: 680-682, 685.

Kreisförmige Schwielenflechte (Phaeophyscia orbicularis)

Die Kreisförmige Schwielenflechte (Phaeophyscia orbicularis) ist eine in Deutschland weit verbreitete, ungefährdete Blattflechte. Bevorzugtes Substrat sind freistehende Laubbäume mit basischer oder staubimprägnierter Rinde – oder auch kalkhaltige Gesteine, sogar anthropogene Substrate wie Mauern, Dachziegel... Den Fund (Bild 2) machte B. Miggel auf einer Streuobstwiese bei Karlsbad-Spielberg im Frühjahr 2024.

Norbert Kühnberger stelle dieses eindrucksvolle Foto zur Verfügung:

Einzelne Flechtenkörper (Lager, Thalli) wachsen im Allgem. rosettig und bekommen maximale Durchmesser von ca. 40 mm. Sie wachsen jedoch gerne zu großen Arealen zusammen, z.B. bei dem hier beschriebenen Fund auf ca. 30 x 15 cm. Die Läppchen (Loben) sind mit bis 1,5 mm Breite recht schmal. Im abgetrockenen Zustand sind die Thalli dunkelgrau, dunkelbraun, dunkel olivbraun (Bild 1). Besprüht man sie mit Wasser, wird die Farbe sofort heller, intensiver, freundlicher: grün, graugrün (Bild 2). Das Innere der Thalli (Mark) ist weiß. Die Flechte weist zahlreiche Organe für die ungeschlechtliche Vermehrung (Flecksorale) auf. Becher (Apothecien) beobachtet man eher selten.

Ähnliche Flechtenarten (in Anlehnung an Wirth & Düll 2000)

· Die Rotmarkige Schwielenflechte (Phaeophyscia endophoenicea) besitzt keine Flecksorale, sondern randständige Lippensorale; das Mark ist nicht weiß, sondern orangerot.

· Die Schwärzliche Schwielenflechte (Phaeophyscia nigricans) ist viel zierlicher, mit körnig-isidösen Loben von maximal 0,3 mm Breite.

Literatur

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 131-132.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 82.

· https://de.wikipedia.org/wiki/Phaeophyscia_orbicularis

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

Samtige Braunflechte (Melanelixia glabratula)

Bei der Samtigen Braunflechte (Melanelixia glabratula) handelt es sich um eine häufige und weit verbreitete Blattflechte, die bevorzugt Bäume mit glatter, saurer Rinde besiedelt. Dabei kommt sie sowohl in Wäldern als auch an freistehenden Bäumen vor. Selten findet man sie an Gestein. Den hier beschriebene Fund machten wir an der glatten Rinde eines einzeln stehenden Süsskirschen-Hochstammes in einem Garten in Straubenhardt.

Die Samtige Braunflechte ist eine rosettig bis unregelmäßig wachsende, mit bis zu 100 mm Durchmesser recht groß werdende Flechte. Sie liegt dem Substrat dicht an, so dass man den Flechtenkörper (Lager, Thallus) kaum als Ganzes abnehmen kann. Die Thallus-Oberseite ist braunoliv, mit recht dunklem, glanzlosem, isidiösem Mittelbereich und mit bis zu 3 mm breiten, deutlich helleren und glänzenden Läppchen (Loben). Die Unterseite ist schwarz, gegen die Lobenenden hin braun, und mit einfachen Haftfasern (Rhizinen) besetzt. Die vegetativen Vermehrungsorgane (Isidien) sind dicht gedrängt, zylindrisch, apikal abgerundet oder kopfig, auch koralloid verzweigt (Bild 4). Apothecien finden sich selten einmal.

Ähnliche Flechtenarten (in Anlehnung an Frahm et al. 2010)

· Die Dunkelsamtige Braunflechte (Melanelixia fuliginosa) ist dunkler gefärbt (tiefbraun) und besiedelt überwiegend Gestein.

· Die Gold-Braunflechte (Melanolixia subaurifera) sieht ähnlich aus. Doch besitzt sie keine echten Isidien, sondern bei ihr ist der Innenbereich dicht mit isidiösen bis sorediösen Wärzchen belegt.

· Die Bereifte Braunflechte (Melanelixia subargentifera) besitzt ebenfalls vergleichbare Größe und Färbung. Doch sind bei ihr die Loben an den Thallus-Rändern aufsteigend und sehr fein behaart.

Literatur

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 115.

· Kirschbaum, U. & Wirth, V. (2010): Flechten erkennen – Umwelt bewerten: 123.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 76.

· https://fundkorb.de/pilze/melanelixia-glabratula-samtige-braunflechte

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

Gemeine Gelbflechte (Xanthoria parietina)

Scheint im Vorfrühling auf einer Obstwiese von Ferne ein Apfelbaum gelb zu leuchten, dann kann dies auf die Gewöhnliche Gelbflechte (Xanthoria parietina) zurückzuführen sein. Diese prächtige Art ist in Deutschland allgegenwärtig, sie ist eine unserer bekanntesten, häufigsten Blattflechten. Sie bevorzugt lichtreiche Standorte, stellt an die Luftqualität jedoch kaum Ansprüche. Die Gewöhnliche Gelbflechte überzieht die Rinde zahlreicher Gehölze mit nährstoffreicher Rinde, wächst aber auch an Holzpfählen, Mauern und auf Steinen. Den hier beschriebenen Fund machte B. Miggel im Frühjahr 2024 an einem Apfelbaumzweig auf einer Streuobstwiese südlich von Karlsbad-Spielberg.

Unsere Flechte besitzt gelbe, orangegelbe oder grüngelbe Flechtenkörper (Lager, Thalli), meist mit zahlreichen Bechern (Apothecien). Diese werden bis 4 mm breit und sind gelb, grüngelb, orangegelb bis orange. Die Läppchen (Loben) werden bis 5 mm breit, sind gekräuselt und überlappen teilweise. Die Thalli können bis zu 15 cm im Durchmesser aufweisen und besitzen weder Isidien noch Soredien. Die Flechtenunterseite ist grauweiß mit leichtem Gelbhauch und besitzt wenige, einfache, helle Haftfasern (Rhizinen). Die Apothecien reichen bei dieser Art nicht bis zum Lagerrand, was für die Bestimmung wichtig ist.

Ähnliche Flechtenarten (nach Wirth & Düll 2000)

· Die Vielfrüchtige Gelbflechte (Xanthoria polycarpa) besitzt nur Lager bis meist 1 cm Druchmesser. Ihre Lappen sind klein, nur bis 1 mm breit und völlig durch die bis an den Thallusrand wachsenden Apothecien verdeckt. Der Standort ist mit dem von X. parietina vergleichbar.

· Die Zierliche Gelbflechte (Rusavskia elegans) ist orange bis rot gefärbt, wird nur bis 3 cm breit und hat schmale, bis 1 mm breite Läppchen. Sie wächst ausschließlich auf Gesteinen oder Mauern.

Literatur

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 90.

Internet

· https://de.wikipedia.org/wiki/Xanthoria_parietina

Weiße Blatternflechte (Phlyctis argena)

Die Weiße Blatternflechte Phlyctis argena ist eine außerordentlich häufig vorkommende, weiße, epiphytische, sterile Krustenflechte. die oft große Areale ihrer Substrate besiedelt. Das sind vorwiegend im Freien stehende Laubbäume wie Ahorn, Eiche, Esche, Linde, Birnbaum, aber auch Bäume im Waldesinneren wie Hainbuch. Besonders alte Birnbäume auf Streuobstwiesen scheinen es der Art angetan zu haben, wie es auch der hier beschriebene Fund zeigt. Auffällig ist die gelbe, dann intensiv rote Tüpfelreaktion mit Kalilauge.

Norbert Kühnberger überließ uns freundlicherweise das folgende Foto:

Anfangs besteht der Flechtenkörper (Lager, Thallus) aus einem kreisrunden, weißlichem bis cremefarbenem Fleck, der sich immer weiter ausbreitet, so dass sich später mehrer Dezimeter große Areale bilden können. Der innere Bereich ist komplett mit der Vermehrung dienenden Staubkörnchen (Soredien) belegt, während der Außenbereich soredienfrei bleibt. Der Thallus ist dünn und liegt dem Substrat dicht an. Geschlechtliche Vermehrungsorgane wie Apothecien wurden bei der Art bisher nicht beobachtet. Betupft man den Thallus mit Kalilauge (KOH), nimmt die Stelle sofort einen intensiv gelben Farbton an, der sich innerhalb weniger Minuten zu Orange und dann zu Rot umfärbt.

Ähnliche Flechtenarten (in Anlehnung an Kirschbaum & Wirth 2010)

· Die Die Prächtige Blatternflechte (Phlyctis agelaea) sieht täuschend ähnlich aus, besitzt aber immer schwarze Apothecien, die allerdings nicht direkt sichtbar, sondern in soralähnlichen Aufbrüchen verborgen sind. Echte Sorale sind nicht vorhanden.

· Die hellgraue Kugelkopfige Porenflechte (Pertusaria coccodes) sieht ähnlich aus, besitzt jedoch Isidien.

Literatur

· Kirschbaum, U. & Wirth, V. (2010): Flechten erkennen – Umwelt bewerten: 148.

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 86.

· Schumm, F. (2010): Epiphytische Krustenflechten. Hilfsbuch zum Bestimmen der häufigsten Arten: 54.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 170.

· https://de.wikipedia.org/wiki/Phlyctis_argena

· https://fundkorb.de/pilze/phlyctis-argena-wei%C3%9Fe-blatternflechte

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

Gewöhnliche Blasenflechte (Hypogymnia physodes)

Zu den häufigen, bereits vor Ort mit der Lupe leicht kenntlichen Flechten gehört die Gewöhnliche Blasenflechte (Hypogymnia physodes). Es handelt sich um eine mittelgroße, graue Blattflechte mit hohlen Läppchen (Loben) und auffallenden Lippensoralen (Lippenartige vegetative Vermehrungsorgane am Lobenende). Sie besiedelt die Rinde unterschiedlicher Baumarten sowie Holz und Gestein. Dabei bevorzugt sie saure Rinden und sauer reagierendes Gestein (Buntsandstein, Granit).

Den hier beschriebene Fund machten wir in einem Kiefern-Schonwald im nördlichen Schwarzwald.

Der Flechtenkörper (Lager, Thallus) ist oberseits grau bis grünlichgrau (bei Besprühen mit Wasser wird er heller graulichgrün). Er wächst oft in Form einer Rosette und kann dabei bis zu 10 cm im Durchmesser erreichen. Die Loben sind glatt, hohl und besitzen an ihren Enden deutlich ausgeformte Lippensorale. Die Thallus-Unterseite ist schwarz, zu den Lobenrändern hin braun, und besitzt keine Haftfasern (Rhizinen). Becher (Apothecien) sind nur selten zu finden.

Ähnliche Flechtenarten (in Anlehnung an Kirschbaum & Wirth 2010)

· Die Röhrige Blasenflechte (Hypogymnia tubulosa) besitzt aufsteigende, röhrenförmige Loben mit Kopfsoralen.

· Die Mehlige Blasenflechte (Hypogymnia farinacea) hat zur Thallus-Mitte hin diffuse Flächensorale.

· Die restlichen grauen Blattflechten besitzen keine hohlen Loben und gleichzeitig eine schwarze und rhizinenlose Unterseite.

Literatur

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 109

· Kirschbaum, U. & Wirth, V. (2010): Flechten erkennen – Umwelt bewerten: 100-101.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 64.

· https://fundkorb.de/pilze/hypogymnia-physodes-gew%C3%B6hnliche-blasenflechte

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

Schwarze Zeichenflechte (Arthonia atra)

(Text in Anlehnung an Wirth & Kirschbaum 2024)

Als „Schriftflechte in Kleinformat“ könnte man die Schwarze Zeichenflechten (Arthonia atra) bezeichnen. Sie ist eine weit verbreitete, gebietsweise häufige Krustenflechte. Sie wächst auf glatten Rinden von Laubbäumen, wie Hainbuchen und Eschen, sowie Weißtannen. Der hier dargestellte Fund stammt von der Rinde einer Hainbuche in einem Eichen-, Buchen-, Hainbuchenbiotop am nördlichen Schwarzwaldrand, vergesellschaftet unter anderem mit der Schriftflechte (Graphis scripta), der Gewöhnlichen Porenflechte (Pertusaria pertusa) und der Silbrigen Kuchenflechte (Lecanora argentata).

Der Flechtenkörper (Lager, Thallus) ist weißlich, grünlichweiß oder hellgrau, sehr dünn, glatt, dem Substrat dicht anliegend und kaum einmal mehr als 30 mm breit. Die Apothecien („Lirellen“) sind schwarz, schmal und meist sternförmig verzweigt. Diese Gebilde haben eine Länge von bis zu 1,5 mm, wobei die Breite der einzelnen Lirellen maximal 0,2 mm beträgt. Sie sind etwas wulstig und besitzen einen mittigem Längsschlitz. Die Sporen sind 4-zellig mit 3 Quersepten. Beim Fund waren sie noch nicht entwickelt. Sporenmaße nach Wirth 1995: 13-18(-21) x 3,5-4,5(-5,5) µm.

Ähnliche Flechtenarten

· Die Schriftflechte (Graphis scripta) besiedelt vergleichbare Habitate, sieht ähnlich aus, doch die Thalli und auch die Lirellen sind wesentlich größer. Außerdem besitzen die Sporen 5 bis 10 Quersepten.

· Alyxoria varia besiedelt ebenfalls vergleichbare Habitate, ist aber seltener. Der Thallus ist äußerst dünn bis verschwindend, farblich hell bis dunkelgrau. Die Apothecien sind gestreckt bis elliptisch, unverzweigt oder gegabelt, und besitzen einen deutlich breiteren Mittelschlitz. Die Sporen sind 5-8-zellig und besitzen eine vergrößerte Mittelzelle.

Literatur

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 70-71.

· Schumm, F. (2010): Epiphytische Krustenflechten. Hilfsbuch zum Bestimmen der häufigsten Arten: 60.

· Wirth, V. (1995): Die Flechten Baden-Württembergs, 2. Aufl: 624-625.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 153.

· Wirth, V. & Kirschbaum, U. (2024): Die Flechten Mitteleuropas. Bestimmung und Beschreibung der wichtigsten Arten: 126-127.

· https://fundkorb.de/pilze/arthonia-atra-schwarze-zeichenflechte

Mehlige Blasenflechte (Hypogymnia farinacea)

Die Mehlige Blasenflechte (Hypogymnia farinacea) besitzt einen mittelgroßen, grauen Flechtenkörper (Lager, Thallus) und hohle Lappen (Loben). Die Art besiedelt bevorzugt die Rinde von Nadelbäumen montaner, feuchter Lagen. Den hier beschriebene Fund machten wir an einer Waldkiefer in einem Schonwald im nördlichen Schwarzwald.

Der Thallus ist oberseits grau, im feuchten Zustand bläulichgrau, und wächst gerne rosettenartig. Er erreicht im Durchmesser bis zu 50 mm, nach eigenen Beobachtungen sogar bis 80 mm. Dabei liegt er dem Substrat so dicht an, dass er nur mit Mühe ablösbar ist. Die Loben sind gewölbt, jedoch flach auslaufend, und bis 3 mm breit. Wie bei allen Hypogymnia-Arten sind sie hohl. Der Mittelbereich des Thallus ist meist völlig mit Soralen bedeckt. Die Thallus-Unterseite ist rhizinenlos, schwarz, doch zu den Lobenenden hin braun. Apothecien sind selten.

Ähnliche Flechtenarten

· Die Röhrige Blasenflechte (Hypogymnia tubulosa) besitzt aufsteigende, röhrenförmige Loben mit Kopfsoralen.

· Die Gewöhnliche Blasenflechte (Hypogymnia physodes) hat auffallende Lippensorale an den Lobenenden.

· Die restlichen, grauen Blattflechten besitzen nicht gleichzeitig hohle Loben, mittig flächige Sorale und eine schwarze, rhizinenlose Unterseite.

Literatur

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 108-109.

· Kirschbaum, U. & Wirth, V. (2010): Flechten erkennen – Umwelt bewerten: 99.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 65.

· https://italic.units.it/index.php?procedure=taxonpage&num=1097

· https://fundkorb.de/pilze/hypogymnia-farinacea-mehlige-blasenflechte

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

Röhrige Blasenflechte (Hypogymnia tubulosa)

Die häufige Röhrige Blasenflechte (Hypogymnia tubulosa) besiedelt Stämme, Äste und vor allem dünne Zweige saurer Rinden, sowohl von Laub- als auch von Nadelbäumen. Der hier beschriebene Thallus wuchs auf der Rinde einer Süßkirschenastes auf einer Streuobstwiese im nördlichen Schwarzwaldrandgebiet.

Der Flechtenkörper (Lager, Thallus) ist oberseits grau bis bläulichgrau, bei Besprühen mit Wasser oft auch gräulichgrün. Er wächst rosettig oder ungleichmäßig, mit einem maximalen Durchmesser von 60 bis 70 mm. Die Lappen (Loben) sind glatt und hohl, fingerförmig-zylindrisch, 1 bis 3 mm breit, richten sich an ihrem Ende etwas auf und besitzen dort auffallende Kopfsorale (kopfartige, asexuelle Vermehrungsorgane). Die Thallus-Unterseite ist gattungstypisch schwarz, zu den Lobenrändern hin braun, und besitzt keine Rhizinen. Apothecien sind nur selten zu finden.

Ähnliche Flechtenarten (in Anlehnung an Wirth & Düll 2000)

· Die Gewöhnliche Blasenflechte (Hypogymnia physodes) besitzt flache Loben mit Lippensorale. Sie wächst oft gemeinsam mit Hypogymnia tubulosa.

· Die Mehlige Blasenflechte (Hypogymnia farinacea) hat zur Thallus-Mitte hin diffuse Flächensorale.

· Die restlichen grauen Blattflechten besitzen nicht gleichzeitig hohle Loben und eine schwarze, rhizinenlose Unterseite.

Literatur

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 110-111.

· Kirschbaum, U. & Wirth, V. (2010): Flechten erkennen – Umwelt bewerten: 102.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 66.

· https://fundkorb.de/pilze/hypogymnia-tubulosa-r%C3%B6hrige-blasenflechte

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

Wertvolle Schuppenflechte (Xylopsora caradocensis)

Sucht man die Borken alter Kiefern nach Flechtern ab, kann man durchaus einmal auf die Wertvolle Schuppenflechte (Xylopsora caradocensis) stoßen. Diese grünliche bis bräunliche, schuppenartige Krustenflechte ist wenig bekannt und wird nur in wenigen Fachbüchern gezeigt. Sie wächst vorwiegend auf der Rinde von Nadelbäumen, und zwar in montanen bis hochmontanen, niederschlagsreichen Lagen. Den hier dargestellte Fund machten wir in einem feuchten Kiefern-Schonwald im Nordschwarzwald. Dort, auf etwa 720 Meter NN, wuchs die Art im unteren Stammbereich einer Waldkiefer mit einer Gesamtgröße von ca. 20 x 5 cm.

Der Flechtenkörper (Lager, Thallus) besteht aus grünlichen bis bräunlichen Schuppen. Diese sind ungleichmäßig kugelig bewölbt, liegen dem Substrat an und haben Durchmesser von bis zu 1 mm. Die Schuppen sind keinesfalls dachziegelig angeordnet. Vegetative Vermehrungsorgane wie Isidien und Soredien fehlen. Die schwarzen, maximal 0,5 mm breiten Becher (Apothecien) findet man selten.

Ähnliche Flechtenarten

· Die Aufsteigende Schuppenflechte (Xylopsora scalaris) kommt auf vergleichbaren Substraten vor, besteht jedoch aus dachiegelig übereinander angeordneten Schuppen. Die Oberseite der Schuppen ist ocker, grau, braun oder oliv, die Unterseite hell, sorediös und rhizinenfrei. Die aufgewölbten Schuppenränder besitzen Lippensorale.

Literatur

· Frahm, J.-P., Schumm, F., Stapper, N.J. (2010): Epiphytische Flechten als Umweltgütezeiger: 95.

· Schumm, F. (2010): Epiphytische Krustenflechten. Hilfsbuch zum Bestimmen der häufigsten Arten: 101.

· Wirth, V. et al. (2013): Die Flechten Deutschlands: 120, 529.

· https://fundkorb.de/pilze/xylopsora-caradocensis-wertvolle-schuppenflechte

Zierliche Gelbflechte (Rusavskia elegans)

Eine wunderschöne, orangerote Krustenflechte, die Zierliche Gelbflechte (Rusavskia elegans). Man findet sie auf Steinen, Mauern, Dachziegeln, Grabsteinen etc. Wir entdeckten die Flechte im April 2024 bei der Gastätte „Waldhexe“ an der Eyachbrücke auf mehreren besonnten Sandsteinblöcken, die als Parkplatzbegrenzung dienen.

Die Lager (Thalli) sind orangerot bis rot. Sie wachsen rosettig und werden bis zu 30 mm breit. Die Läppchen (Loben) sind lang und schmal, gleichmäßig strahlig, am Ende fingerförmig angeordnet und bis zu 1 mm breit. Sie sind gewölbt, und ihre Ränder sind heruntergebogen. Becher (Apothecien) sind stets vorhanden, zur Thallusmitte hin gehäuft und bis 1,5 mm breit. Ihre Farbe stimmt mit der des Thallus überein.

Verwechslungsmöglichkeiten

· Die Gewöhnliche Gelbflechte (Xanthoria parietina) wird normalerweise größer, besitzt breitere, flache, eher gelbe Loben.

· Die Vielfrüchtige Gelbflechte (Xanthoria polycarpa) besitzt nur bis 0,5 mm breite Lappen, die zudem durch die Apothecien so gut wie verdeckt werden.

Literatur

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 106.

· Wirth, V. et al. (2013): Die Flechten Deutschlands: 1024-1026.

· Wirth, V. & Kirschbaum, U. (2024): Die Flechten Mitteleuropas. Bestimmung und Beschreibung der wichtigsten Arten: 200.

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

· https://de.wikipedia.org/wiki/Rusavskia_elegans

· https://www.thm.de/lse/ulrich-kirschbaum/flechtenbilder-v

· https://fundkorb.de/pilze/rusavskia-elegans-zierliche-gelbflechte

Gewöhnliche Mauerflechte (Protoparmeliopsis muralis)

Die Gewöhnliche Mauerflechte (Protoparmeliopsis muralis) begegnet einem quasi auf Schritt und Tritt. Diese Krustenflechte wächst auf aller Art von Gestein, Mauern, Asphalt etc, besonders an eutrophierten Stellen. Ab und zu findet man sie auch an der Stammbasis „verstaubter“ Bäume. Sie ist durch ihre großen, bis 10 vm breiten, grünlichgrauen Rosetten, durch die im Mittelbereich des Lagers (Thallus) zahllosen Bercherchen (Apothecien) und durch ihr zahlreiches Vorkommen auf Gestein leicht zu identifizieren. Wir fanden viele Exemplare der Art im April 2024 auf mehreren besonnten, als Parkplatzbegrenzung dienenden Sandsteinblöcken (Gaststätte „Waldhexe“ bei der Eyachbrücke).

Verwechslungsmöglichkeiten und

Die Art ist nahezu unverwechselbar.

Literatur

· Kirschbaum, U. & Wirth, V. (2010): Flechten erkennen – Umwelt bewerten: 113.

· Wirth, V. (1995): Die Flechten Baden-Württembergs, 2. Aufl., 1006 S.; Ulmer, Stuttgart: 479-480.

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 132.

· Wirth, V. et al. (2013): Die Flechten Deutschlands: 602-604.

· Wirth, V. & Kirschbaum, U. (2024): Die Flechten Mitteleuropas. Bestimmung und Beschreibung der wichtigsten Arten: 222.

· http://www.norbert-kuehnberger.de/pilzbildergalerie/D_Flechten-Lichenes_-_226_Arten/index.htm

· https://de.wikipedia.org/wiki/Rusavskia_elegans

· https://www.thm.de/lse/ulrich-kirschbaum/flechtenbilder-v

Zerstreutfrüchtige Kuchenflechte (Polyozosia dispersa)

Beim Begutachten einer verputzten Mauer im Industriegebiet Karlsbad-Ittersbach, die völlig mit dem Zitronen-Schönfleck (Flavoplaca citrina) bedeckt war, fielen mir unzählige, winzige, weißliche Becherchen (Apothecien) auf. Sie gehören zur Zerstreutfrüchtigen Kuchenflechte (Polyozosia dispersa), die hier also großflächig vom Zitronen-Schönfleck umwachsen werden:

Das Lager (Thallus) der Zerstreutfrüchtigen Kuchenflechte ist häufig nicht sichtbar oder nur in Form kleiner, zerstreuter Körnchen vorhanden. Die Becher (Apothecien) wachsen zerstreut oder in kleinen Gruppen. Sie werden bis maximal 1,5 mm breit und besitzen einen kräftig entwickelten, weißlichen, leicht gekerbten Rand sowie eine flache, gelb- bis olivbraune, hellbraune oder graue bis olivgraue Scheibe:

Verwechslungsmöglichkeiten (in Anlehnung an Wirth & Kirschbaum 2024)

· Die Weiße Kuchenflechte (Polyozosia albescens) besitzt ein deutlich erkennbares, dickliches, am Rand scharf begrenztes Lager.

Literatur

· Wirth, V. & Düll, R. (2000): Farbatlas Flechten und Moose: 128.

· Wirth, V. et al. (2013): Die Flechten Deutschlands: 585, 594.

· Wirth, V. & Kirschbaum, U. (2024): Die Flechten Mitteleuropas. Bestimmung und Beschreibung der wichtigsten Arten: 221.

· http://www.pilzflora-ehingen.de/pilzflora/arthtml/ldispersa.php

· https://www.thm.de/lse/ulrich-kirschbaum/flechtenbilder-la-leca

· https://fundkorb.de/pilze/polyozosia-dispersa-zersteutfr%C3%BCchtige-kuchenflechte